«Dimmi se conosci Erve e ti dirò che tipo di turista sei» – è una frase pronunciata da un vecchio saggio che ha preferito rimanere anonimo. Dopo avere ribadito l’assoluto divieto di fotografarlo, ha anche precisato che la suddetta frase è valida prevalentemente (o, addirittura, esclusivamente) nei confronti delle persone che almeno occasionalmente praticano il – o si interessano del – turismo in Lombardia. Infatti, il paese Erve è segnalato su molti siti specializzati nella pubblicazione delle recensioni sui percorsi montani come un punto ottimale per lasciare l’auto prima di iniziare una camminata verso la cima del Resegone o di qualche altra montagna vicina. So che molte persone seguono il consiglio di quelle recensioni: a meno che non decidano di iniziale la scalata da qualche altro lato… Insomma, ora sapete anche voi, prigionieri della pianura, cosa intendesse quel vecchio saggio.

Io, invece, aggiungo alcuni dettagli pratici a quanto già detto sopra. A lasciare la macchina a Erve (c’è un parcheggio gratuito pure accanto al punto di partenza del sentiero) sono i turisti che intendono di fare un giro ad anello e/o i turisti pigri. Tutti gli altri hanno la fortuna di poter arrivare con i mezzi pubblici nel punto A, fare il percorso a piedi che vogliono, e riprendere il mezzo pubblico nel punto B per tornare a casa. Io, per esempio, rientro nella categoria dei turisti meno pigri: fino a Erve sono salito non con la macchina e non con l’autobus, ma piedi. Il centro abitato si trova ad appena 560 m s.l.m., quindi arrivarci dalla stazione ferroviaria di Calolziocorte (241 m s.l.m.) è stato un riscaldamento necessario e non faticoso prima della vera camminata in montagna da me progettata.

Dopo avere attraversato velocemente Calolziocorte (che avevo già esplorato nel 2016), ho camminato lungo una strada automobilistica poco trafficata e mi sono trattenuto per poco tempo nel paese Rossino. Riprendendo poi il tornante appena menzionato, ho avvistato presto il cartello stradale di Erve.

Poche decine di metri prima del suddetto cartello, però, sullo stesso lato della strada si trova un palo con due cartelli molto più importanti: non saltateli!

Si tratta del primo sentiero di montagna di questo viaggio! È leggermente più lungo e faticoso della strada automobilistica – perché creato secoli fa con le tecnologie di allora e non avente la pavimentazione piatta come l’asfalto – ma esteticamente molto più bello. E poi, non si va a camminare in montagna se si ha paura di faticare troppo! In ogni caso preciso che questo sentiero non ha una pendenza esagerata, ma ha dei lunghi tratti con la pavimentazione uniforme ed è recintato bene.

Permette anche di ammirare una bella vista su Calolziocorte e alcune montagne.

A un certo punto di questo sentiero noterete una deviazione, un «incrocio» al quale è possibile svoltare verso le località diverse da Erve. Senza dimenticare il mio obiettivo principale, ho pensato di provare a vedere la località più vicina: quella chiamata «Madonna del Corno» e collocata poco prima di Pertus. Si tratta di una piazzola di roccia dalla quale si apre un bel panorama. Su uno dei lati si trova la cappella dedicata alla Vergine Maria Assunta, mentre su altri lati ci sono alcune panchine costruite in legno o scavate in roccia.

C’è anche un grande crocefisso che sembra essere realizzato con i resti di un vecchio traliccio da parte degli adepti della Chiesa Riciclata. Ma ammetto che è stato realizzato bene, non sembra un oggetto completamente estraneo a questo luogo.

Dopo la piazzola con la cappella questo ramo del sentiero prosegue verso altre località, ma per ora non ci interessa: l’obiettivo rimane quello di arrivare a Erve.

Torniamo al sentiero di prima e andiamo avanti. Ricordiamoci che fino al 1911 fu l’unica via creata dagli umani per il paese Erve. Chi si sentirà meno forte dei montanari di una volta, avrà delle occasioni per riposarsi lungo il percorso.

All’improvviso, il sentiero si trasforma in una mulattiera vera e propria, ufficialmente classificata come una strada agro-silvo-pastorale. Tra poche decine di metri nel campo visivo compaiono le prime case: è una ulteriore conferma del fatto che si è sulla giusta via.

E poi compare una valle con un paese dentro: è la Valle Erve con l’omonimo paese, l’obiettivo di questa parte della camminata.

Per uno strano scherzo della geografia (o urbanistica?) locale, una delle prime cose che vediamo dopo l’ingresso nel paese è il cimitero. Eppure, la strada percorsa fino a questo punto non è stata tanto pericolosa o faticosa… Il cimitero, comunque, è piccolo e privo di grandi particolarità.

Davanti al suo ingresso, però, si trovano due monumenti legati al sostegno della vita: quello dell’AVIS e quello dell’AIDO (associazione italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule fondata a Bergamo nel 1973).

L’architettura locale sembra essere tipicamente montana solo in un primissimo momento e, in realtà, sulla base di pochi esempi concreti.

La maggioranza degli edifici periferici di Erve è in realtà abbastanza noiosa: le case del genere si potrebbero trovare in qualsiasi altro centro abitato italiano.

L’unico punto forte della periferia di Erve è la vista sulle zone che si trovano fuori dall’area edificata.

Più verso il centro di Erve – se è corretto definire quella zona come centro – l’architettura diventa un po’ meno brutta, ma non bella o interessante. Non so se sia il merito dei secoli dell’isolamento durante i quali gli aborigeni si erano abituati a pensare solo all’essenziale… Ma io stesso ho visto dei paesi di montagna isolati che sono molto più belli.

L’edificio più interessante del centro storico è dunque la chiesa di Santa Maria Assunta, costruita tra il 1773 e il 1778.

I suoi interni sono decisamente meglio degli esterni.

A poca distanza, dalla parte opposta della piazza se guardiamo in diagonale, si trova un’altra chiesa del paese: la chiesa della Beata Vergine di Lourdes costruita nella seconda metà del XIX secolo. Purtroppo, l’ho trovata chiusa, dunque ora non posso dirvi nulla sulla sua bellezza o bruttezza.

Però posso dirvi che ci sono altri esempi della architettura religiosa di Erve che sembrano esteticamente molto più belli. Per esempio, la maggioranza delle edicole poste sui muri dei vecchi edifici.

I simboli religiosi si trovano, a Erve, pure in altri contesti. Ecco, per esempio, un cartello stradale che segnala il pericolo delle giovani sante lungo le strade locali. Io, personalmente, non vedo più le giovani sante a bordi delle strade italiane da circa vent’anni: o giro in zone / orari sbagliati, o loro si sono tutte trasferite a Erve. Non indagherò.

In compenso, vi segnalo che a Erve è garantita la pluralità dei culti religiosi. Di conseguenza, alcune edicole religiose contengono le immagini dei santi non cattolici.

Tornando a essere serio, vi comunico che a Erve può essere trovato qualche bel esempio della street art.

Su tantissimi edifici del paese sono esposte – essendo fissate con varie modalità tecniche – delle strane figure realizzate con i vasi per i fiori domestici e dipinte in modo da sembrare dei personaggi da cartoni animati. Le figure sono quasi tutte di dimensioni e proporzioni uguali, ma a volte capita anche il «formato maxi». In un primo momento ho pensato che fosse solo una invenzione simpatica di qualche artigiano locale, poi ho scoperto che si tratta di un progetto della organizzazione di volontariato «I cocci solidali di Erve» nata nel 2021. Con i fondi raccolti fanno le donazioni a varie organizzazioni o gruppi di persone. Sulla loro pagina di Facebook troverete – se interessati, ovviamente – più informazioni. Io, intanto, mostro solo alcuni dei cocci solidali avvistati in giro per Erve.

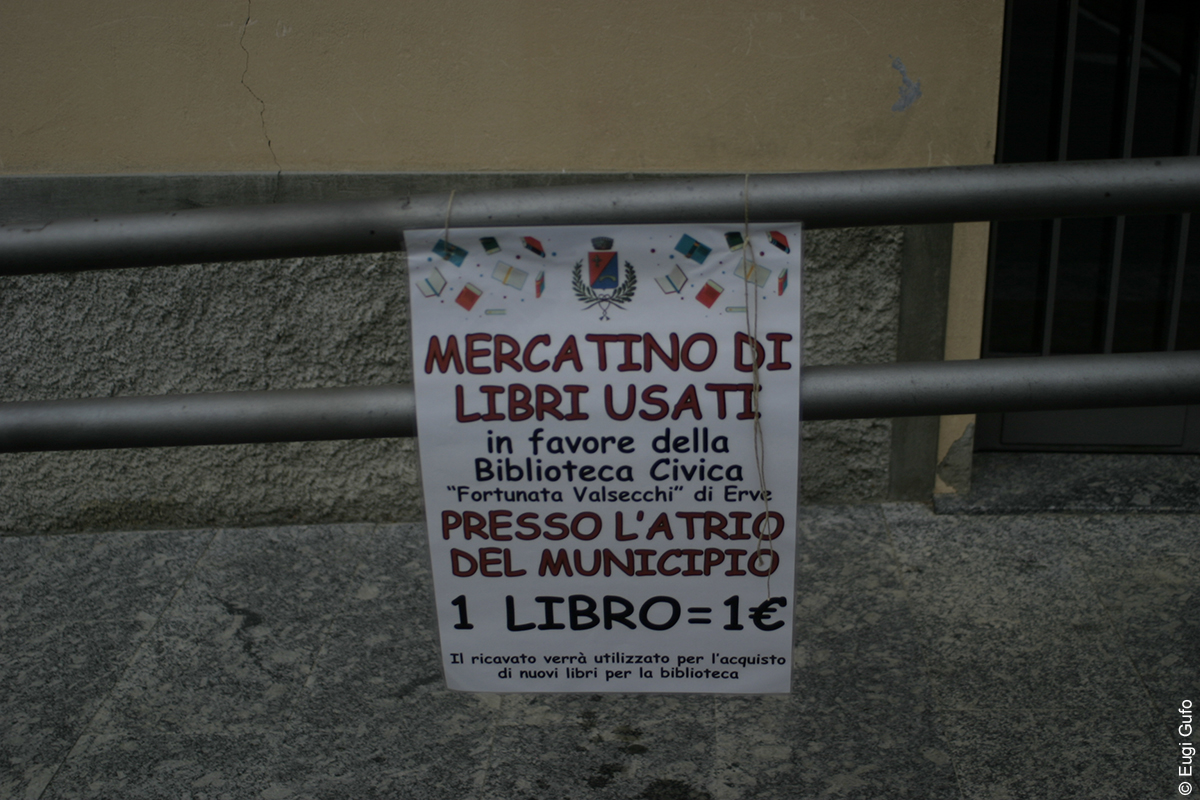

E non è stata l’unica iniziativa interessante che ho visto a Erve. All’interno del Municipio è stato organizzato un mercatino di libri usati: con lo scopo di raccogliere i fondi per l’acquisto di libri nuovi per la biblioteca comunale. La scelta dei libri non era – al momento del mio passaggio in zona – particolarmente ampia e si pagava in contanti (lasciando i soldi in una scatola, 1 euro per libro), ma io ho trovato qualche libro interessante in base ai miei criteri. Non escludo che questa iniziativa possa durare tanto o essere ripetuta anche più volte in futuro: di conseguenza, se vi capita di andare a Erve, controllate pure sul posto. Io ho pensato di avvisarvi anche perché i turisti, solitamente, non prestano l’attenzione agli annunci esposti sugli edifici dei Municipi (e c’è una certa logica in tale comportamento), perdendosi a volte delle occasioni belle.

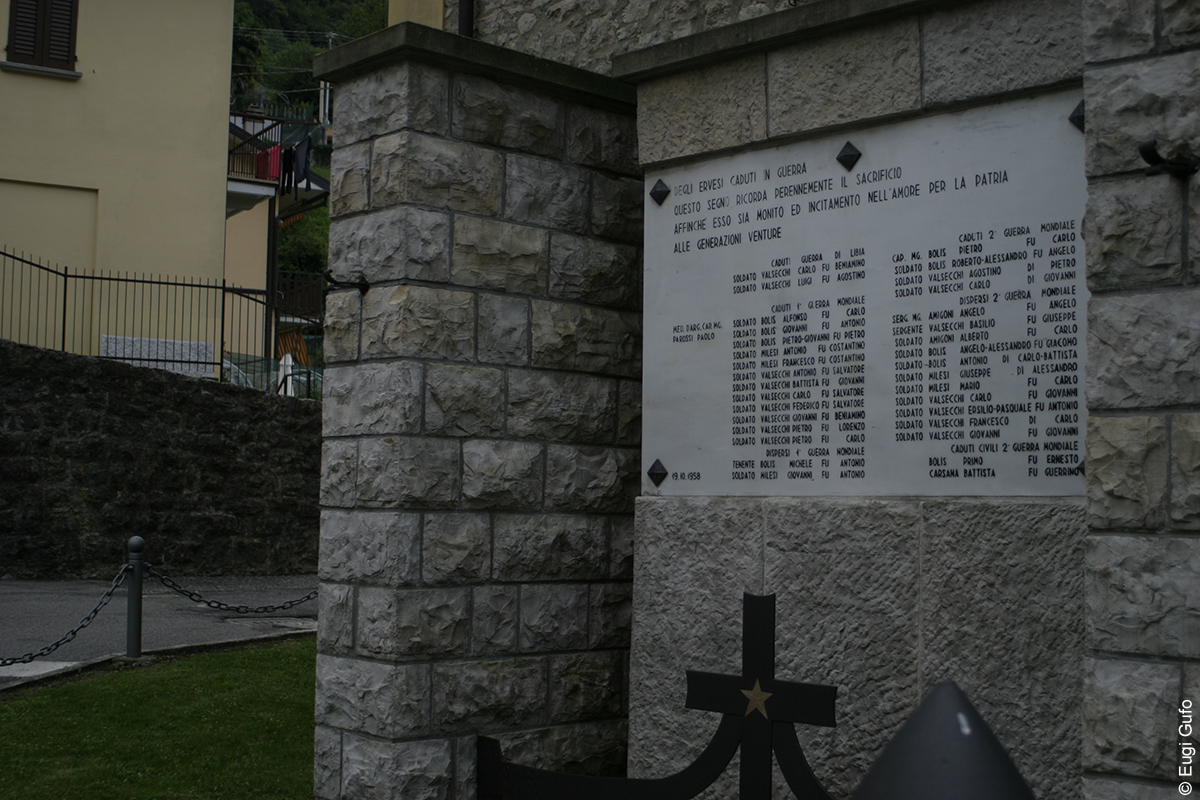

Oltre alla solidarietà e cultura, a Erve c’è anche la storia: il monumento ai caduti nelle due guerre mondiali. Non sono riuscito a fotografarlo per intero perché proprio davanti a esso ha parcheggiato un food truck.

La particolarità urbanistica di Erve consiste non solo nella sua posizione geografica – in una valle non raggiungibile da una strada seria fino alla metà del XX secolo – ma anche nel fatto che il suo territorio edificato è diviso a metà, in lunghezza, dal torrente Galavesa. Le due parti del paese sono collegate da diversi ponti, alcuni dei quali esclusivamente pedonali.

E poi ci sono tanti ponti privati che collegano le case costruite sulla riva alla strada: un po’ come a Venezia, ma progettati anche per le automobili.

Vi sarete già accorti che pure a Erve viene rispettata la tradizione montana di aggiungere i vasi con i fiori stagionali alle barriere stradali lungo un corso d’acqua.

Il torrente Galavesa è lungo appena 8 chilometri, ma forma tantissimi punti esteticamente belli: si potrebbe addirittura limitarsi a camminare lungo il suo corso e rimanere comunque soddisfatti…

Nonostante una perfetta trasparenza dell’acqua nel torrente, non ho avvistato nemmeno un pesce. Ma presumo che ce ne dovrebbero essere in una quantità e dimensioni rilevanti, visto che è ammessa la pesca dilettantistica su licenza. Oppure ci sono stati pescatori in zona?

La stranezza più grande legata all’acqua è, a Erve, questa colonna d’acqua realizzata nel 2020 dalla sezione bergamasca della Associazione Nazionale Alpini (ANA). È esteticamente interessante, ma poco pratica: provate a immaginare come avreste fatto a utilizzarla.

Questa, invece, è più user friendly:

Tra gli altri servizi locali utili è da notare l’ufficio postale minuscolo.

E la fermata degli autobus da qualità estetiche un po’ dubbie.

In una delle piccole vie del centro ho avvistato il cartello stradale «divieto di transito ai motocicli» ufficialmente adottato dal 1959 al 1992 (il design adottato ora è molto più primitivo). Spero che l’amministrazione locale non decida di sostituirlo: si trova in un punto dove le moto fisicamente farebbero un po’ fatica ad arrivare, quindi non svolge una funzione pratica, ma solo quella di un pezzo da museo. E gli artefatti storici devono essere accessibili agli occhi di tutti.

Il secondo cartello stradale che ho visto dal vivo per la prima volta nella vita proprio a Erve è quello di «pericolo incendio». Anche se a me viene da interpretarlo come «pericolo piromani»: infatti, gli incendi nel senso globale del termine possono capitare anche per motivi diversi da quello raffigurato.

E poi c’è la versione locale (perché li vedo diversi in comuni diversi) di un cartello realmente utile.

Ma il cartello ancora più utile per noi turisti è quello che indica la strada per il paese di nome Nesolio: una frazione di Erve poco distante e di circa cento cinquanta metri più in alto. Quella località può risultare realmente interessante per gli amanti della montagna, ma il cartello che indica la direzione verso di essa è uno solo. La via Foppe in cui si trova potrebbe sembrarvi un vicolo cieco, ma è solo una illusione ottica: seguendo la direzione indicata dal cartello capirete presto di essere sulla strada giusta.

Una volta studiata la frazione Nesolio (merita un racconto a parte), torniamo nel centro abitato di Erve e andiamo in fondo al paese, verso il prossimo cartello importante per la nostra escursione.

Ebbene, sì… Salutiamo l’ultimo edificio di Erve…

E prendiamo il sentiero di montagna per il quale siamo venuti da queste parti.

Ci rivediamo più in alto!

RSS del sito

RSS del sito